どうも、沖縄SUNです。

夏休み、いかがお過ごしでしょうか。沖縄は台風6号がまさかのUターン直撃があり、台風からの復旧活動が必要な状況です。スーパーの棚は入荷していない商品が多く見られます。道路や公園などは折れた木や枝が落ちています。

さて、夏休みですので、普段できないことにチャレンジしたいなと思い、最近怠けている読書に取り組んでいます。

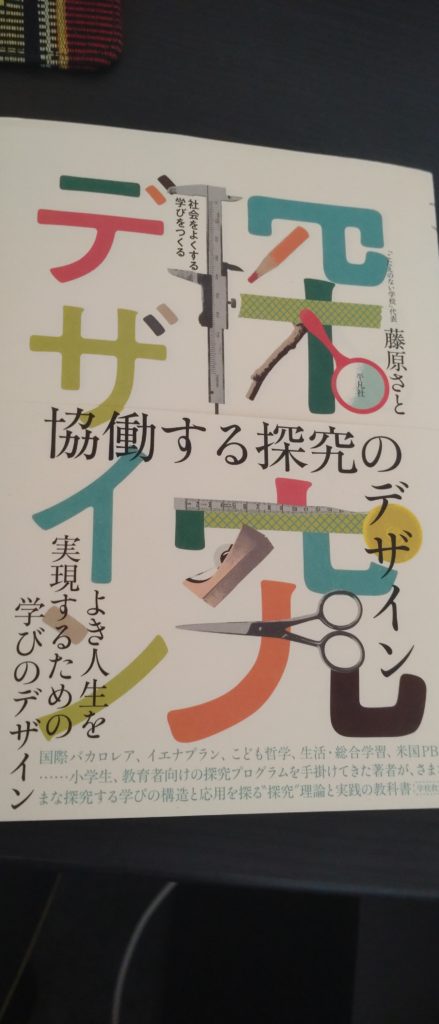

今読んでいる本はこちらです。

協働する探求のデザイン 著 藤原さと 平凡社

もくじ

1.探求の歴史

2.世界のさまざまな探求

3.協働する探求の構造

4.探求における問いのデザイン

5.概念を使った探求のデザイン

6.課題解決による探求のデザイン

7.探求の評価をデザインする

8.探求における協働のデザイン

9.探求の究極の目標

私がこの本を手に取った理由は、こどもたちを対象に新しい活動をスタートするためにその参考にしたいと思ったからです。私は以前、高校生を対象にしたプロジェクト型の活動を行っておりました。

探求学習とは?

文部科学省HPより引用します。

総合的な学習(探究)の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしていることから、これからの時代においてますます重要な役割を果たすものである。

総合的な学習の時間が導入されたときは、授業時数削減がフォーカスされ、総合的な学習の時間の意義を理解するための報道は少ないと感じました。

私はこれまでの経験から、総合的な学習の時間が学校教育を変え、こどもたちが主体的な人生を歩むための力を身に着けることができると期待しました。

期待通りにはいかないところが多かったようで、総合的な学習の時間の意義が浸透せず、文科省が求める自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成、はハードルが高かったようです。

私は、沖縄県、沖縄市の事業で高校生対象のプロジェクト型の活動をしていましたが、この活動をまた沖縄で展開していきます。

未来を作るのはこどもたち。そのこどもたちが社会で活躍できる能力を身に着けることができる取り組みを行います。

今日はこの辺で。また続きを書きますね。